Stranger Things

2016-2026

Matt et Ross Duffer

Nous y voilà, après presque dix ans d’attente, la série emblématique de Netflix touche à sa fin, à ceci près qu’à l’heure d’écrire ces lignes, l’attente était encore de mise de mon côté, revoyant les quatre premières saisons avant de découvrir les dernières salves d’épisodes. Une aventure qui je l’espère ne laissera pas un goût amer tant la série est dans son ensemble l’une des plus grandes jamais vue. Verdict ?

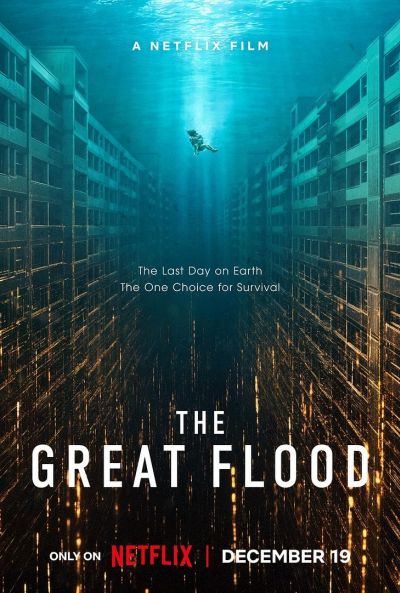

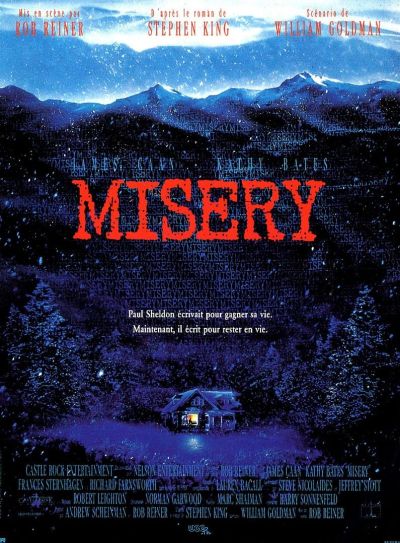

Tout commença en grande pompe à l’été 2016 où la série était déjà présentée comme un porte étendard de Netflix, et le succès fut immédiatement au rendez-vous. Une plongée au cœur des années 80 pour un mélange audacieux entre histoire d’aventure pour enfant, piochant allègrement du côté des Goonies, E.T. et autres histoires de S. King comme Stand by me ou Ça, tout en y insufflant un vrai côté horrifique aussi radical qu’un Silent Hill, le tout sur fond de Guerre Froide teintée de X-Men.

Petite ville habituellement sans histoire, Hawkins va devenir le théâtre d’événements pour le moins inquiétants. Alors qu’il rentrait d’une partie de Donjons et Dragons avec ses amis – Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) et Dustin (Gaten Matarazzo) – Will (Noah Schnapp) va disparaître sans laisser la moindre trace. Peu à peu, les disparitions et phénomènes étranges vont se multiplier. On suivra sa mère (Winona Ryder), persuadée que son fils lui parle à travers les lumières ; le directeur du labo gouvernemental, le docteur Brenner (Matthew Modine), qui cherche son cobaye n°11 (Millie Bobby Brown) fraîchement évadé ; Nancy (Natalia Dyer), la sœur de Mike, qui va partir en quête de la vérité avec Jonathan (Charlie Heaton), le frère de Will ; tandis que le chef de police Jim Hopper (David Harbour) tentera de garder un esprit ouvert face à des situations au delà de son entendement. On notera aussi Steve (Joe Keery) parmi les personnages principaux, petit ami de Nancy, bien qu’il ne sera que secondaire à la progression de l’intrigue.

Si la série a autant marquée d’emblée, outre son côté nostalgique et ses moult références aux œuvres du passé, c’est avant tout pour la grande maîtrise dont elle fait preuve dans absolument tous les domaines. Le rythme est particulièrement excellent, instaurant d’abord cette petite ville modèle américaine où il y fait bon vivre, y ajoutant progressivement du mystère et de l’angoisse, entre surnaturel et complots gouvernementaux. On sent que la production n’a souffert d’aucune limite, nous offrant de vrais décors, donnant un côté palpable à cette ville et ses environs, avec surtout une seconde dimension de L’upside down incroyable, particulièrement réussie dans son design et ses effets spéciaux. Le tout est accompagné par des sonorités un peu rétro donnant une vraie ambiance originale et marquante à l’ensemble, qui arrive sans mal à se dépasser de ses inspirations. Mais ce qui fait d’autant plus la force de la série, c’est bien sûr son casting, un vivier à talents qui a fait exploser des carrières comme rarement on aura vu de telles ascensions. Si les enfants sont un peu moins impactant, sauf Dustin qui est incroyable, tous les personnages sont une franche réussite avec une interprétation au top, avec surtout un Jim Hopper ahurissant de charisme, une version ultime de l’ours mal léché au grand cœur. Bien sûr, avec le recul le lore n’en était qu’à ses balbutiements et objectivement les saisons 2 et 4 vont tellement plus loin, mais mise à part chipoter sur un manque de communication entre certains personnages qui fait avancer un peu lentement les choses au début, cette première saison est une claque sur toute la ligne qui pose avec brio les bases d’un univers fou.

Saison 1 :

Sortie un an et demi après, la seconde saison est l’exemple même de la suite « idéale » : une recette améliorée, en plus grand. La menace de cette saison est le Flageleur mental, une créature aussi immense que terrifiante, aux pouvoirs incommensurables, capable de contrôler par la pensée une armée entière de Demogorgons, c’est dire. Le sort va en revanche continuer de s’acharner sur les mêmes, car contrairement à l’adage, la foudre n’aura de cesse que de frapper au même endroit, Will étant une nouvelle fois la cible de l’upside down, souffrant de terribles rêves éveillés où il s’y retrouve plongé, avec cette ombre du Flageleur planant sur lui.

Cette saison est ô combien importante, car elle met en place moult dynamiques qui deviendront le moteur de la série, que ce soit la relation père-fille entre Jane / Eleven et Jim Hopper, aussi maladroite que touchante (it’s only 8000 calories – grown the hell up !), ou l’introduction de nouveaux personnages tous plus importants et réussis. Nouveau membre du groupe des enfants, Max (Sadie Sink) la zoomeuse est une révélation d’envergure, et probablement l’actrice de la série ayant le plus percé au cinéma. Pétillante, insolente, elle apporte une fougue délectable, semant un léger trouble dans le groupe, mais rien de bien gênant. Son frère Billy (Dacre Montgomery), certes un peu en retrait, est aussi une immense réussite, venant prendre la place non assumée par Steve de la star du bahut, avec une scène hilarante avec la mère Wheeler (Cara Buono). Le King Steve tombe donc, mais pour le mieux, continuant sa transition pour devenir le mec le plus sympa qui soit, nouant une amitié magnifique avec Dustin, assurément le meilleur duo qui soit. Cette saison introduira aussi le docteur Owens (Paul Reiser), souhaitant réellement faire du labo Hawkins un lieu de rédemption, ou encore Murray (Brett Gelman), le journaliste freelance un peu fou qui deviendra le sidekick ultime dans les saisons suivantes. Mais bien sûr, la star de la saison dans notre cœur sera incontestablement l’extraordinaire ordinaire Bob Newby (Sean Astin), aka Sam Gamegie le brave, le fantastique Bob, l’humain le plus bienveillant et méritant de toute l’histoire de l’humanité. Nous ne t’oublierons jamais, étoile la plus brillante de la nuit.

A dire vrai, et c’est assez rare de pouvoir autant prendre son temps, cette seconde saison continue l’exposition, renforce le lore sans encore pleinement rentrer dedans. Un bon point pour ma part, mais qui a pu en frustrer au passage. En passant de 8 à 9 épisodes, cette saison conserve un rythme assez tranquille, avec là encore une menace qui prend le temps de s’installer, avant d’exploser vers la fin, à un détail près qui reste de très très loin l’épisode de la série le plus décrié qui soit : l’épisode 7. Alors que sur IMDb pratiquement aucun épisode ne descend sous les 8/10 (juste deux épisodes à 7.8 et 7.9 en saison 3) avec près de la moitié des épisodes au dessus de 9/10, et que sans l’épisode 7 la saison 2 a 8.9/10 de moyenne, la note qui fait tâche, 6/10. Pourquoi tant de haine ? Eh bien pourtant l’épisode est cool, une plongée dans la misère urbaine avec la découverte d’une sœur Kali (Linnea Berthelsen) indienne aux pouvoirs intéressants, elle aussi arrachée à sa famille pour devenir un cobaye de « Papa ». Etant fan de Chappie, le côté poupon qui bascule dans une criminalité dans un style punk désabusé, ça me parle pas mal. Mais le vrai souci, c’est que l’épisode arrive en pleine dernière ligne droite, coupant en plein twist. Il aurait fallu revoir le montage des épisodes 6 et 7 pour les mélanger et ainsi ne pas couper près d’une heure durant le suspens terrible de la fin de l’épisode 6. Mais soit.

Plus j’y pense et plus certaines des scènes cultes ou marquantes de la série se concentrent dans cette seconde saison, peut-être la plus aboutie de toutes. Jim et Elf qui après le deuil et des familles dysfonctionnelles arrivent à se créer leur propre cocon, Max qui vient tout chambouler, Dustin qui élève son petit Dart avec une naïveté aussi hilarante qu’effrayante, son amitié nouvelle avec l’immense Steve, la petite escapade de Nancy et Jonathan à la recherche de la vérité « too strong », le génial Bob qui veut bien faire mais qui va pousser Will à faire une erreur monumentale, ou même les piques géniales de Erica (Priah Ferguson), la petite sœur de Lucas et ses mimiques de crapule visiblement trop dorlotée par ses parents. Voilà qui confirme donc que Stranger Things n’était pas qu’un éclair de génie, mais bien une vision à plus long terme (dire que la cloche de Vecna y retenti déjà !) qui avait encore de belles choses à nous faire découvrir.

Saison 2 :

Nous y voici, la saison du désamour, celle qui a suscité les réactions les plus mitigées, et qui concentre tous les épisodes les plus mal notés (à l’exception du fameux épisode 7 de la saison précédente). Il faut dire que la saison dénote à plus d’un titre, à commencer par l’âge des acteurs. En effet, si cette saison a réussi à voir le jour au bout d’un an et demi, comme la précédente, la puberté et les poussées de croissance ont fait des leur, certains comme Mike ayant prit deux têtes de plus, comme si le temps était passé trop vite. Mais ce qui change surtout, c’est le traitement en lui-même de la série, qui reposait en grande partie sur deux axes : les références / nostalgie, et l’horreur. A l’image du grand vilain russe dont la copie de Terminator est même clairement oralement énoncée (Magnum aussi), le premier axe est bien moins négligeable que dans les précédentes saisons, plus « in your face » et limite lourdingue entre le délire « Mall » et Retour vers le futur. Un point fâcheux, mais jamais autant pour ma part que la gestion de l’horreur. En effet, le frisson ne sera plus suggéré, misant surtout sur l’ambiance auparavant, basculant totalement dans un sous-genre que je déteste : le body horror, à savoir du gore très visuel à base de corps mutilés ou dégoûtants.

C’est bien simple, les cinq premiers épisodes ont été pour ma part une quasi punition, une longue attente fatigante où ce n’est pas moins de quatre équipes qui seront continuellement séparées pour traquer la menace de cette saison. On aura d’un côté Nancy et Jonathan qui vont enquêter sur des rats, avec du bon vieux féminisme lourd montrant des hommes d’antan archi toxiques ; on retrouvera aussi au Mall Dustin, Steve et sa collègue Robin (Maya Hawke), de même que Erica qui vont tenter de percer les mystères d’une invasion russe ; invasion que vont tenter de contrecarrer Hopper et Joyce en cherchant à savoir ce que font les russes ici ; et enfin Mike, Lucas, Max, Will et Eleven qui vont traquer Billy pour savoir quel terrible secret se cache derrière des inquiétantes disparitions qui semblent lui être amputable. Des sous intrigues évidemment liées, mais qui devront attendre l’épisode 6 sur 8 avant de réellement se recouper. Certes, les précédentes saisons prenaient également leur temps, mais jamais à ce point.

Si on a encore plaisir à retrouver les personnages et que la fin décolle enfin avec plusieurs duos très réussis comme Steve / Robin et Murray / Alexei, cette saison ne sert en fait pas à grand chose, puisque sa fin est peu ou prou la même que celle de la saison précédente, avec une menace juste repoussée. Le coup des russes (qui sera certes incroyable en saison 4) sonne peu inspiré, les querelles d’adolescents sont puériles, l’ambiance est un peu ternie par un passage précipité vers l’âge adulte, et surtout ce basculement vers du pur body horror m’a clairement déçu, pour ne pas dire totalement rebuté. Heureusement, encore une fois les trois derniers épisodes rehaussent sensiblement le niveau, connectant enfin toutes les intrigues pour se concentrer sur les plus intéressantes et aux enjeux plus globaux, avec quelques pépites comme la chanson de L’Histoire sans fin avec la fameuse Suzy (Gabriella Pizzolo). Un faux pas indéniable aux airs de spin-off « summer édition », qui a pu compter sur les bases solides de la série pour ne pas trop s’effondrer. Heureusement, la suite va proposer un vrai renouveau autrement plus excitant et abouti.

Saison 3 :

Bigre que l’attente fut longue ! Contrairement aux deux précédentes qui avaient pu sortir dans un laps assez court (un an et demi), cette fois le Covid nous a obligé d’attendre trois longues années, avec en plus une mauvaise surprise à l’arrivée qui leur a donné des idées cassant le principe même du bing watching : une sortie fragmentée. Composé de neuf épisodes, cette quatrième saison proposa d’abord les sept premiers au printemps 2022, puis les deux derniers à début juillet.

Contrairement à la saison 3 où tout le monde étaient séparés en équipes plus ou moins inutiles ne se parlant pas assez car tout se déroulait à Hawkins, cette fois la série prend une dimension plus grande avec des enjeux tous liés et importants. Alors que Joyce avait fuit Hawkins avec ses deux fils et Jane pour démarrer une nouvelle vie au soleil, un mystérieux colis va raviver l’espoir : et si Hopper était encore en vie, captif d’une prison russe ? Elle va alors organiser son évasion avec Murray, laissant sa famille avec Mike venu rendre visite à sa copine pour le fêtes. Seulement voilà, le gouvernement cherche toujours activement Eleven, tendis que les anciens du laboratoire espèrent pouvoir raviver ses pouvoirs, d’autant qu’une nouvelle menace s’est encore abattue sur Hawkins. Le Flageleur mental s’est visiblement trouvé un allié de poids : Vecna (Jamie Campbell Bower), un mage noir capable d’infiltrer l’esprit des habitants depuis l’Upside Down, et même les tuer. Une série de meurtre terribles affolent la ville, amenant les habitants à croire que le coupable n’est autre que Eddie Munson (Joseph Quinn), le chef du Hellfire club, que tout le monde voit comme une secte satanique alors que ce ne sont que des gamins jouant à Donjons et Dragons. Club dont font parti Mike, Dustin, Lucas et Erica. Nancy, Robin et Steve vont alors leur prêter main forte pour protéger Eddie et trouver ce Vecna, d’autant que le temps presse : Max est sa prochaine cible.

Si toutes les histoires ne se valent pas en termes d’enjeux ou d’intérêt, on est clairement sur le très haut du panier de tout ce que la série a proposé depuis ses débuts. Déjà malgré des épisodes plus longs que jamais (2h20 pour le dernier !) et le record de neuf épisodes de la saison 2 égalé, le rythme est de loin le meilleur de toutes les saisons : dès l’épisode 1, tout est en place, que ce soit la prison et Vecna, qui fera sa première victime d’emblée. Et on peut d’ailleurs pousser un énorme soulagement tant la série fait machine arrière sur le gore stupide et archaïque du body horror de la saison 3, revenant à une peur plus viscérale et psychologique, avec néanmoins pas mal d’éléments visuels choquants démonstratifs. Le meilleur des deux mondes en sommes, retrouvant son ambiance angoissante plus psychologique, mais en y ajoutant plus d’éléments visuels effrayants sans jamais tomber dans de la gratuité mal placée.

Pour en revenir aux histoires, il n’y a absolument rien à jeter. Tout ce qui entoure la prison est une franche réussite avec un combo Yuri / Murray aussi fou que drôle, on a grand plaisir de retrouver le charismatique Tom Wlaschiha (maître des sans visages de Game of Thrones) en geôlier corrompu, et l’acteur de Hopper a subi une transformation physique incroyable (notamment pour le rôle de l’avant-dernière version – oui oui, deux reboots en cinq ans – de Hellboy). Concernant le gang des surfer boys, il y a pas mal à dire aussi. La formation de Eleven permet un développement de lore incroyable, donnant l’autre facette de la vie de Vecna, tandis que l’escapade des garçons apporte une légèreté salvatrice au récit (mais ce qui n’empêche pas quelques passages émotionnels comme quand Will assume enfin ce qui a été dit une dizaine de fois concernant son orientation), qui autrement croulerait sous le poids des ombres. Le revirement hippie de Jonathan sonne comme une évidence, sa réplique interposée du « it’s super safe, it came from earth » (en gros c’est super sécure comme ça vient de la terre, en parlant de la weed) est légendaire, au même titre que le « Purple Palm Tree Delight », et Argyle est hilarant, se battant avec Murray en mode Yuri pour le prix de la pépite comique de la saison.

Place ensuite au vrai gros dos niveau histoire : Hawkins. On aura ainsi une ville tombant dans une chasse aux sorcières folle, rappelant les sombres heures des médias crétins qui assuraient que les jeux-vidéos rendent violent, alors qu’aujourd’hui la science a démontré le contraire. Le nouveau « roi » du lycée Jason et sa troupe de chienchiens dont Lucas tente de faire parti traitent non seulement d’un sujet jamais vraiment traité dans la série, la quête de popularité, mais en plus ils apportent une certaine candeur presque légitime à cette chasse aux sourcières, rajoutant de surcroît ce poison de la religion qui veut combler les blancs dans nos interrogations de la pire des manières. Si tout le monde a crié à la révélation concernant Eddie Munson, c’est effectivement un excellent personnage avec ses grands moments, mais ça reste une version wish de Steve, le vrai partenaire ultime de Dustin avec qui il forme le duo de bro le plus attachant jamais vu. Pas mal mise en avant dans l’histoire, c’est bien sûr Max qui va rayonner le plus, manquant de peu de me faire verser ma larme à plusieurs reprises. Tout ce qui entoure Vecna est de toutes façons le plus grand banger jamais vu, le prime de la série, et même si son niveau de menace reste potentiellement inférieur au Flageleur mental (qui est réellement l’antagoniste ultime ?), son histoire, son développement et même son design sont un enchaînement de claques.

Aventure qui commence à plein régime dès le début, histoires parallèles toutes importantes et captivantes, développement de personnages réussi, mise en scène au top et épouvante retrouvant ses lettres de noblesse, ampleur de l’action décuplée, mythologie à son apogée et Kate Bush qui rajoute un grandiose supplémentaire. Oui, sans nulle doute la meilleure saison d’une série pourtant déjà incroyable, et c’est d’autant plus admirable qu’on pouvait craindre le pire après une troisième saison en demi-teinte qui avait prit tant de mauvaises décisions. Reste maintenant la plus délicate des épreuves : la conclusion, là où tant de grandes séries s’y sont cassé les dents. Stranger Things va t-il entrer dans la légende et devenir pour des décennies entières la série préférées de nombreuses personnes, ou au contraire trébucher sur la dernière marche, et que dans quelques années les gens diront « Stranger Things ? C’était vraiment cool, mais la fin quel gadin ! J’avais oublié ce truc d’ailleurs, ça a pas été supprimé de Netflix ? Moche… » ? Oh que non !

Saison 4 :

Nous y voilà, la toute fin. Vecna a gagné, Hawkins sombre dans les flammes ? Oui et non, l’ensemble de la ville est bien couverte de portails qui coupent la ville en quatre, mais l’écrasement n’a pas eu lieu car Eleven avait pu stopper le processus à temps. Plus encore, pour éviter que des créatures ne surgissent de n’importe où pour semer la terreur, l’armée a mis la ville en quarantaine et a scellé tous les portails, à une exception près qu’ils gardent sous leur protection dans leur base militaire, tout en gardant une surveillance de chaque instant autour de toutes les plaques scellées par mesure de précaution. Enfin auront-ils compris que Eleven ne représente rien et que la menace est au delà de notre réalité ? Eh bien la réalité est plus complexe : la quête d’Eleven n’est qu’un prétexte pour le docteur Key (Linda Hamilton) pour répliquer l’expérience, qu’importe les risques.

On retrouve alors toute l’équipe après plusieurs mois de « plongeons », où ils arrivent à s’infiltrer dans la base militaire pour parcourir l’upside down à la recherche de Vecna et potentiellement mettre fin à ses agissements. Et pourtant, toujours aucune trace de lui, et au contraire les lieux semblent avoir été désertés, à tel point que les militaires y ont installé une base secrète. Que cache t-elle ? D’autant que Vecna n’est clairement pas mort, de plus en plus d’enfants commencent à avoir des visions d’un certain Monsieur Quiproquo, incluant Holly (Nell Fisher) et Derek (Jake Connely), qui sont peut-être la clé pour comprendre ce qui se joue dans l’ombre.

Dès le début, cette dernière saison est à la fois incroyable et frustrante : on sent ce climat de guerre, avec le raz-le-bol de Dustin, Robin et Steve en mode radio pirate, et une résistance bien rodée qui est prête pour l’affrontement final. C’est épique, mais on a l’impression d’en avoir raté pas mal, et en vrai cette histoire de plongeons ferait un excellent jeu vidéo tant on aimerait y être, participer à l’effort de guerre, contribuer. Tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde est utile et ça fait plaisir de voir la lumière sur un peu tout le monde, à la limite du fan service avec monsieur Clarke qui va également rejoindre le groupe. La montée en puissance se fait sous haute tension, jusqu’au fameux épisode 4 qui a cassé Internet, donnant un peu aux fans un fantasme ultime concernant un personnage clé, et bon dieu que c’est classe ! Dommage que son rôle restera celui de soutien tant il aurait mérité plus pour la toute fin.

Venons en aux personnages, où tous n’auront pas la même qualité de traitement / degré de satisfaction quant à leur devenir. Pivot central tout du long de la série, Jim Hopper n’aura pas de moment spécialement marquant, et on aurait aimé le voir recroiser ses anciens collègues dont le regard ahuri aurait valu son pesant de cacahuètes. Ensuite, la plupart des autres auront un traitement assez prévisible, quoique pas forcément décevant, mais on aurait aimé du flamboiement aussi fou que Dustin (mon dieu son discours !) et Steve, les plus incroyables bros de la série sans le moindre doute. Le côté narrateur de Mike et toute la dernière ligne droite sont en revanche probablement ce que l’acteur a délivré de meilleur dans tout le show, ce qui n’est pas rien. Mais il faut bien le dire, ceux qui ont le plus brillé au cours de la saison, ce sont Holly et deepshit / delightfull Derek, des personnages forts, drôles et attachants, là pour le côté passation. On notera que dans les anciens, hormis les indépassables Dustin et Steve, les plus intéressants à suivre seront Will, Max et Vecna, les plus travaillés, au contraire de Eleven qui passe en mode bras vengeur déshumanisé et dont l’actrice cachetonne comme rarement on aura vu ça. Pour un rôle à qui elle doit tout, c’est consternant…

Cette dernière ligne droite est donc incroyable à plus d’un titre : instaurant un principe de plongeons sous haute tension, particulièrement bien rodé et prenant, tout le monde a un rôle à jouer et la cohésion d’équipe n’a jamais été aussi forte, on découvre toujours plus de lore autour de la série, la dimension X est force de proposition visuelle, et la saison se paye même le luxe d’introduire encore de nouveaux personnages centraux sans pour autant délaisser les autres ou perdre en lisibilité. Alors oui, cette fois on se prépare, on attaque, on n’est plus dans la surprise ni dans la réaction, donc la menace semble moindre que dans la saison 4, et en plus l’action se concentre uniquement sur Hawkins, là où la précédente était internationale avec quatre lieux principaux. Incontestablement oui, cette saison est moins riche, moins dense et moins grandiose que la précédente, d’autant que les épisodes sont moins longs et ne sont que huit, contre neuf dans la quatrième (avec une moyenne par épisode 10-15 minutes supérieures). Mais concernant la conclusion des arcs, le devenir des personnages, c’est une grande réussite. Pas flamboyante, on explique difficilement le retrait visiblement sans condition des militaires, et on aurait aimé en savoir encore plus sur les personnages, notamment tertiaires dont certains auront tout simplement disparu en cours de route sans aucune nouvelle (on pense notamment à Owens, Argyle ou Suzy). Mais peu de séries se permettent d’offrir à leurs spectateurs près de trois quart d’heure sur le devenir de chacun, avec pas mal de scènes marquantes, jusqu’à la fameuse partie de Donjons & Dragons qui vient boucler la boucle de manière sublime, donc c’est déjà énorme.

D’aucuns pesteront – moi y compris – que la bataille finale aurait pu être encore plus folle, mais que tout le monde serve et que la surprise de la location offre l’un des visuels les plus épique de la série est déjà immense ! Les créateurs n’ont offert que peu de surprises pour cette dernière salve, mais ils n’ont pas cédé aux sirènes de la facilité en sacrifiant à tour de bras comme certains l’aurait souhaité, et entre le coup du « the wise » et la satisfaction générale concernant le devenir de chacun, c’est un véritable tour de force que de trouver une fin globalement si satisfaisante quand pour ainsi dire aucune des plus grandes séries de l’histoire n’aura réussi à faire de près ou de loin aussi bien ! Si malheureusement la troisième saison vient un peu gâcher le tableau avec une histoire largement oubliable et un focus mis sur le body horror complètement raté, force est de constater que la série aura été réfléchie dans son ensemble dès ses prémices, avec quantités d’éléments cachés en saison 2 qui ne prennent leur sens que dans le final, avec un sentiment de maîtrise sur l’ensemble de la série qui inspire le plus grand des respects. Avec sa fin épique et savamment orchestrée, Stranger Things achève d’entrer dans la légende. Merci Netflix pour ce monument de divertissement, et il me tarde déjà de m’y replonger.

Saison 5 :